【29初中·学校】沧溟先生话虎踞龙蟠,雕璞成玉引文学之泉——“品读中国·南京文学课”第二课郦波教授开讲

浏览次数:1382次 更新时间:2022-11-28 20:32:51

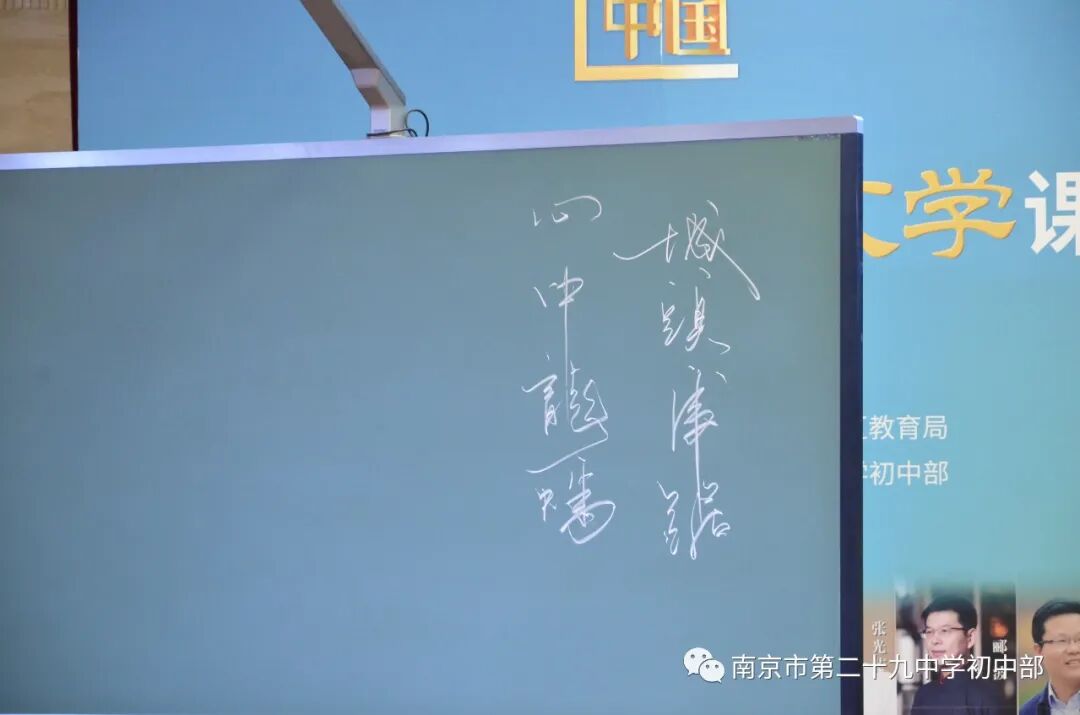

6月7日,“品读中国·南京文学课”第二课在南京市第二十九中学初中部开讲。南京师范大学文学院教授、《百家讲坛》特约主讲人、“中国诗词大会”“中国汉字听写大会”“中国成语大会”“全球汉语大会”文化嘉宾郦波带来题为《城头虎踞 心中龙蟠——论世界文都与城市精神》的精彩讲座,带领学生走近世界文都,触摸金陵文化,感知南京文脉。文学课由南京市第二十九中学初中部党总支书记杜匀主持。

这是郦波教授第二次来到盋山,同二十九中初中部的学子们亲切交流。开讲伊始,郦波教授从《文心雕龙》《文选》《红楼梦》等与南京息息相关的文化知识谈起,提出我们要学会将知识同思维方式融合,因为思维方式才是根本。

接着,二十九中学初中部的学子们随郦波教授一起探寻南京城的千年文脉。郦波教授智慧地将其总结成一个成语:三三两两。两个“临川王”即《世说新语》的编撰人刘义庆、梁武帝萧衍之弟萧宏;两个“临川人”即王安石、汤显祖;两个“749”即公元749年和公元1749年。

“郦老师,就这么简单,能够完全拢括南京城的千年文脉吗?”郦波老师风趣地指出,“三三两两”真正的作用是引领我们触摸城市历史,触摸金陵文脉。两个“临川王”解决了魏晋南北朝时期南京文学的问题,两个“临川人”则解决了宋、明时期南京文学的问题,两个“749”作为时间的节点同样非常关键。公元749是唐玄宗天宝八年,而前一年的年底,“谪仙人”李白第二次来到南京,而李白将近十分之一的诗歌都是书写南京或创作在南京城的土地上,也是在公元749年,李白开创了中国诗歌史上的一类题材——“金陵怀古”诗。公元1749年是乾隆十四年,“秦淮寓客”吴敬梓完成了中国批判现实主义文学巅峰之作《儒林外史》的创作;时年三十四岁的曹雪芹也开始了他“披阅十载、增删五次”的《红楼梦》的创作;“仓山居士”袁枚辞去江宁县令之职,买下“随园”,留下《随园诗话》《随园食单》这样的文化佳篇。

“要把碎片化的知识和自己融为一体,这才叫做基础扎实,然后才有创新的可能。”郦波教授说,“应当培养良好的行为习惯和科学的思维习惯,树立价值与信仰。”

郦波教授带领同学们从历史人物的命运观照一座城的命运,倾听一个民族、一种文明的命运。同学们感受到永明声律的和谐音韵,见证着魏晋文学走向觉醒,感慨于儒林旷世史、红楼十年梦书写在金陵大地。

授课结束之后,郦波教授还亲切地为同学们答疑解惑,指导二十九中的学生们去自觉地探寻金陵文脉,传承南京文化。郦波教授的讲授风趣幽默,典故迭出,金句频现,体现了他丰厚的学养和深厚的底蕴。

正如郦波教授所说,生在南京城,身为南京人,如果我们有回望历史的智慧与情怀,这座城市就会反过来滋养、哺育我们,在这个“虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷”的时代里,如果我们能够将个体的命运和族群的命运紧紧地融合在一起,努力为民族的复兴贡献出自己的光和热,那么我们就可以不惧时间的洪流,自信地吟唱——“天若有情天亦老,人间正道是沧桑!”

“扬子左岸,石头右边,北临驻马,东近随园。”地处随园旧址,身沐金陵文气,相信二十九中的学子在南京文学课的熏陶之下,一定能够逐步了解脚下的土地、所居的城市与族群的文脉,能真切地怀抱家国天下的理想,实现自我人生的价值。